«Questa mattina abbiamo sequestrato il Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro ed eliminato la sua scorta,‘teste di cuoio’ di Cossiga».

Brigate Rosse, telefonata agli organi di stampa

Oreste Leonardi, il più anziano del gruppo (maresciallo dell’Arma – n.d.r), aveva quasi cinquantadue anni ed era l’ombra di Aldo Moro, il suo uomo di fiducia nei momenti di lavoro e di tensione come negli attimi di svago. Rimase al suo fianco negli impegni ufficiali come nelle partite a tombola per quindici anni. Era talmente fidato e preciso che si prese persino la briga di dare un ordine alla biblioteca dello statista democristiano. Lasciò la moglie Ileana, che novantenne ha custodito fino a oggi con tenacia la sua memoria, e due figli, Sandro e Cinzia. Cinzia frequentava la terza superiore e quel 16 marzo la andarono a prendere a scuola mentre stava per essere interrogata in matematica. Non riuscì mai a farsi una ragione di quella violenza, dello smarrimento dell’esistenza e delle sicurezze e tre anni fa, troppo giovane, un cancro l’ha sconfitta.

Oreste Leonardi, il più anziano del gruppo (maresciallo dell’Arma – n.d.r), aveva quasi cinquantadue anni ed era l’ombra di Aldo Moro, il suo uomo di fiducia nei momenti di lavoro e di tensione come negli attimi di svago. Rimase al suo fianco negli impegni ufficiali come nelle partite a tombola per quindici anni. Era talmente fidato e preciso che si prese persino la briga di dare un ordine alla biblioteca dello statista democristiano. Lasciò la moglie Ileana, che novantenne ha custodito fino a oggi con tenacia la sua memoria, e due figli, Sandro e Cinzia. Cinzia frequentava la terza superiore e quel 16 marzo la andarono a prendere a scuola mentre stava per essere interrogata in matematica. Non riuscì mai a farsi una ragione di quella violenza, dello smarrimento dell’esistenza e delle sicurezze e tre anni fa, troppo giovane, un cancro l’ha sconfitta.

Domenico Ricci, carabiniere, anche lui aveva quarantatré anni, era sposato da quasi dodici con Maria Rocchetti ed era padre di Giovanni e Paolo. Metodico, pratico, figlio della civiltà contadina marchigiana, preciso come l’orologio Zenith che si era regalato e che si sentiva ticchettare la notte in tutta la casa, fino alla sveglia che suonava alle quattro del mattino. All’alba era già sul tram che lo portava da Cinecittà alla stazione Termini, poi in autobus fino a piazzale della Radio, dove comprava i quotidiani e dove aveva appuntamento con Leonardi. Salivano sulla Fiat 130 e andavano a prendere Moro a casa, in via del Forte Trionfale. Il figlio Giovanni ricorda ancora il giorno in cui il padre lo portò a Terracina per conoscere l’onorevole Moro, la soggezione per quell’uomo silenzioso e distinto che anche in spiaggia stava con la giacca e la cravatta e quella carezza sulla testa che gli rimase impressa. La notizia della strage arriva dalla radio in cucina. Giovanni è con la mamma, la sua prima media, a causa del sovraffollamento delle classi, si può frequentare solo di pomeriggio, lei sviene, lui non riesce a sollevarla. Un peso insormontabile che si esorcizza solo con il ricordo e la testimonianza. E con il calore delle presenze, anche se rare, come quell’Epifania in cui un corazziere suonò alla porta con un enorme sacco di iuta pieno di doni, i regali di Sandro Pertini.

Domenico Ricci, carabiniere, anche lui aveva quarantatré anni, era sposato da quasi dodici con Maria Rocchetti ed era padre di Giovanni e Paolo. Metodico, pratico, figlio della civiltà contadina marchigiana, preciso come l’orologio Zenith che si era regalato e che si sentiva ticchettare la notte in tutta la casa, fino alla sveglia che suonava alle quattro del mattino. All’alba era già sul tram che lo portava da Cinecittà alla stazione Termini, poi in autobus fino a piazzale della Radio, dove comprava i quotidiani e dove aveva appuntamento con Leonardi. Salivano sulla Fiat 130 e andavano a prendere Moro a casa, in via del Forte Trionfale. Il figlio Giovanni ricorda ancora il giorno in cui il padre lo portò a Terracina per conoscere l’onorevole Moro, la soggezione per quell’uomo silenzioso e distinto che anche in spiaggia stava con la giacca e la cravatta e quella carezza sulla testa che gli rimase impressa. La notizia della strage arriva dalla radio in cucina. Giovanni è con la mamma, la sua prima media, a causa del sovraffollamento delle classi, si può frequentare solo di pomeriggio, lei sviene, lui non riesce a sollevarla. Un peso insormontabile che si esorcizza solo con il ricordo e la testimonianza. E con il calore delle presenze, anche se rare, come quell’Epifania in cui un corazziere suonò alla porta con un enorme sacco di iuta pieno di doni, i regali di Sandro Pertini.

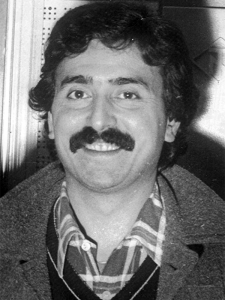

Francesco Zizzi, trent’anni, pugliese, cresciuto tra gli ulivi in una masseria a Fasano, aveva una fidanzata, Valeria, con cui aveva progettato di sposarsi e tre sorelle: Adriana, Maria Pia e Sara. Un grande amore per la musica, ereditato dalla famiglia del padre che suonava a ogni festa paesana, tanto da farne il poliziotto con la chitarra. Era lui, al suo primo giorno di scorta, a stare seduto nel posto davanti dell’Alfetta della scorta. Aveva ricevuto l’incarico la sera prima per sostituire un collega. Quando da un telefono a gettoni lo comunicò a Valeria, lei scoppiò a piangere, lui cercò di consolarla e le promise che ne avrebbero discusso nel fine settimana. Non si sarebbero visti mai più. Fu il solo ad arrivare vivo in ospedale, combattè in sala operatoria per quasi tre ore.

Francesco Zizzi, trent’anni, pugliese, cresciuto tra gli ulivi in una masseria a Fasano, aveva una fidanzata, Valeria, con cui aveva progettato di sposarsi e tre sorelle: Adriana, Maria Pia e Sara. Un grande amore per la musica, ereditato dalla famiglia del padre che suonava a ogni festa paesana, tanto da farne il poliziotto con la chitarra. Era lui, al suo primo giorno di scorta, a stare seduto nel posto davanti dell’Alfetta della scorta. Aveva ricevuto l’incarico la sera prima per sostituire un collega. Quando da un telefono a gettoni lo comunicò a Valeria, lei scoppiò a piangere, lui cercò di consolarla e le promise che ne avrebbero discusso nel fine settimana. Non si sarebbero visti mai più. Fu il solo ad arrivare vivo in ospedale, combattè in sala operatoria per quasi tre ore.

Raffaele Iozzino, venticinque anni, l’unico che in via Fani riuscì a scendere dalla macchina e a sparare due volte, prima di essere investito da diciassette colpi. Veniva da Casola, in provincia di Napoli, poco lontano da Gragnano, dove comincia la penisola sorrentina. Famiglia contadina, fin da piccolissimo viveva tra la stalla, l’ovile e i campi. Cresciuto a pasta e fagioli, entrò in polizia grazie all’aiuto del parroco, dopo essere stato scartato dai carabinieri perché gli mancavano due denti. Il suo battesimo di fuoco fu il reparto celere milanese nell’estate del 1972, un anno dopo vide morire l’amico di corso Antonio Marino, colpito da una bomba a mano tirata da estremisti di destra. Poi il trasferimento a Roma e nel 1975 il grande salto: la scorta di Moro. Pensava sarebbe stato il lavoro di una vita, durò poco più di tre anni. Il padre Pasquale, che aveva fatto la guerra di Libia ed era tornato a casa solo nel 1946 da un campo di prigionia in Galles, non riuscirà mai a superare questa nuova durissima prova della vita: abbandonò i campi e cominciò un calvario fatto di crisi di nervi, depressione e ricoveri ospedalieri, non si mosse mai più. La mamma Carolina si caricò la famiglia sulle spalle e portò i figli al Quirinale a ritirare la medaglia d’oro alla memoria di Raffaele. I tre fratelli, umiliati dagli insulti dei brigatisti durante i processi, trovarono poi un posto in banca grazie alla Democrazia Cristiana.

Raffaele Iozzino, venticinque anni, l’unico che in via Fani riuscì a scendere dalla macchina e a sparare due volte, prima di essere investito da diciassette colpi. Veniva da Casola, in provincia di Napoli, poco lontano da Gragnano, dove comincia la penisola sorrentina. Famiglia contadina, fin da piccolissimo viveva tra la stalla, l’ovile e i campi. Cresciuto a pasta e fagioli, entrò in polizia grazie all’aiuto del parroco, dopo essere stato scartato dai carabinieri perché gli mancavano due denti. Il suo battesimo di fuoco fu il reparto celere milanese nell’estate del 1972, un anno dopo vide morire l’amico di corso Antonio Marino, colpito da una bomba a mano tirata da estremisti di destra. Poi il trasferimento a Roma e nel 1975 il grande salto: la scorta di Moro. Pensava sarebbe stato il lavoro di una vita, durò poco più di tre anni. Il padre Pasquale, che aveva fatto la guerra di Libia ed era tornato a casa solo nel 1946 da un campo di prigionia in Galles, non riuscirà mai a superare questa nuova durissima prova della vita: abbandonò i campi e cominciò un calvario fatto di crisi di nervi, depressione e ricoveri ospedalieri, non si mosse mai più. La mamma Carolina si caricò la famiglia sulle spalle e portò i figli al Quirinale a ritirare la medaglia d’oro alla memoria di Raffaele. I tre fratelli, umiliati dagli insulti dei brigatisti durante i processi, trovarono poi un posto in banca grazie alla Democrazia Cristiana.

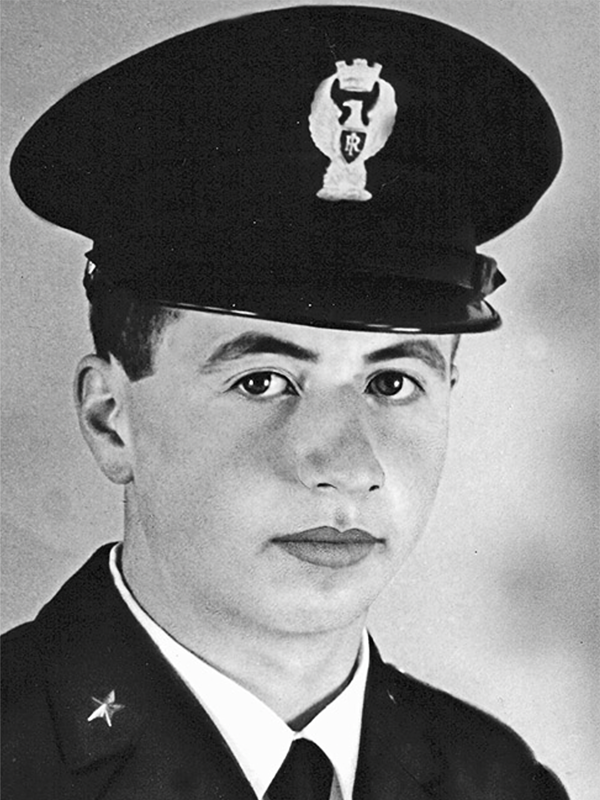

Il più giovane era il molisano Giulio Rivera, ventiquattro anni, anche lui di famiglia contadina, andava a scuola con gli zoccoli, pure quando c’era la neve. Seguì il percorso del fratello Angelo verso Nord: operaio in fabbrica a Lecco, a soli sedici anni, poi un grave incidente sul lavoro prima di fare il servizio militare ed entrare in polizia. La Celere a Milano, insieme a Raffaele Iozzino, e poi la scommessa: il corso ad Abbasanta, in Sardegna, per diventare tiratore scelto. Nel 1977 arrivò a Roma, prima fece parte della scorta di Flaminio Piccoli e poi entrò in quella di Aldo Moro, con cui rimarrà solo nove mesi, in tempo però per passare l’ultimo Natale in casa Moro, tutti insieme, invitati a pranzo. Guidava l’Alfetta, quando li attaccarono provò a frenare ma tamponò la Fiat 130 e fu l’ultimo gesto della sua vita. Storie di povertà, di fatica, di lavori manuali e sveglie all’alba.

Il più giovane era il molisano Giulio Rivera, ventiquattro anni, anche lui di famiglia contadina, andava a scuola con gli zoccoli, pure quando c’era la neve. Seguì il percorso del fratello Angelo verso Nord: operaio in fabbrica a Lecco, a soli sedici anni, poi un grave incidente sul lavoro prima di fare il servizio militare ed entrare in polizia. La Celere a Milano, insieme a Raffaele Iozzino, e poi la scommessa: il corso ad Abbasanta, in Sardegna, per diventare tiratore scelto. Nel 1977 arrivò a Roma, prima fece parte della scorta di Flaminio Piccoli e poi entrò in quella di Aldo Moro, con cui rimarrà solo nove mesi, in tempo però per passare l’ultimo Natale in casa Moro, tutti insieme, invitati a pranzo. Guidava l’Alfetta, quando li attaccarono provò a frenare ma tamponò la Fiat 130 e fu l’ultimo gesto della sua vita. Storie di povertà, di fatica, di lavori manuali e sveglie all’alba.

(Dalla prefazione scritta nel 2018 dal giornalista Mario Calabresi, figlio del commissario di Polizia assassinato da terroristi, a “Gli eroi di via Fani” di Filippo Boni, edito nel 2018 a Milano da Longanesi in occasione del quarantennale dell’agguato).

«Io ho una grande stima per gli uomini della sua scorta. Si sono comportati da veri cristiani. Io sono una cristiana praticante. E nel gesto di quegli uomini io vedo quella che definisco la santità. Io sono pronta a dare la mia vita per un fratello come la cosa più normale di questa terra, come se gli regalassi una caramella. Quindi la mia vita vale in quanto io la posso dare. Probabilmente questo discorso loro non erano capaci di farlo, ma lo hanno fatto con la loro vita. Mi capisce? Se io fossi un papa capace di capire queste cose, io li santificherei tutti, perché con coscienza sono andati dritti fino alla morte. Tranquilli e sicuri, perché l’onorevole Moro non morirà da solo.

È bello. Trovo che sia una cosa di estrema bellezza».

Eleonora Moro, 2008